1983年,法国南特的亚非拉三大洲电影节(Festival des 3 continents)举办了中国“第三代”导演谢晋的回顾展,放映了其从五十年代起一直到当时的所有长片。

为回顾展题写引言的法国传奇影评人塞尔日·达内(Serge Daney)当时如此描述中国大陆电影人的境况:

“中国电影是一部殉难史,电影是一部过于庞大的机器,难以撼动权威,因此,只有轻盈的电影人们才能在夹缝中成长,发展出属于自己的作品。”

彼时的中国大陆电影处于劫后新生的阶段,才刚刚开始被欧洲的电影节系统所认识,但也拥有了一些坚定的支持者。

比如被称为“将中国电影推广到世界”的第一人马可·穆勒,这位意大利人类学者经由自己在中国的研究,将中国电影变成了他一生推广的对象。

在南特的回顾展一年后,威尼斯电影节选入了第一部华语片,白沉的《大桥下面》,一部关于上世纪70年代末市井女性生活现状的朴实作品。

《大桥下面》(1984)

从此以后,和柏林与戛纳一起,一个电影节的选片历史变成了整个中国近代电影史的一个版本,而这个历史近期的动态,可能是空白的。

但问题并非在于华语电影在某些场合为何消失,而是华语电影自身之中以及围绕它的世界中,是不是有什么东西消失了?

中国电影在威尼斯

POST WAVE FILM

今年的威尼斯电影节官方单元中又一次没有任何华语长片的身影,只有“威尼斯日”这一平行单元中出现了黄骥和大塚龙治的新作《石门》。

《石门》(2022)

而回顾威尼斯历年的华语片选择,能轻易地勾勒出一些重要的历史节点。

1989年,侯孝贤的《悲情城市》夺得金狮奖;两年后,这一大奖又被张艺谋的《大红灯笼高高挂》获得;又过了三年,威尼斯见证了姜文的首部导演作品《阳光灿烂的日子》;一年后,则是让蔡明亮走向国际视野的《爱情万岁》。

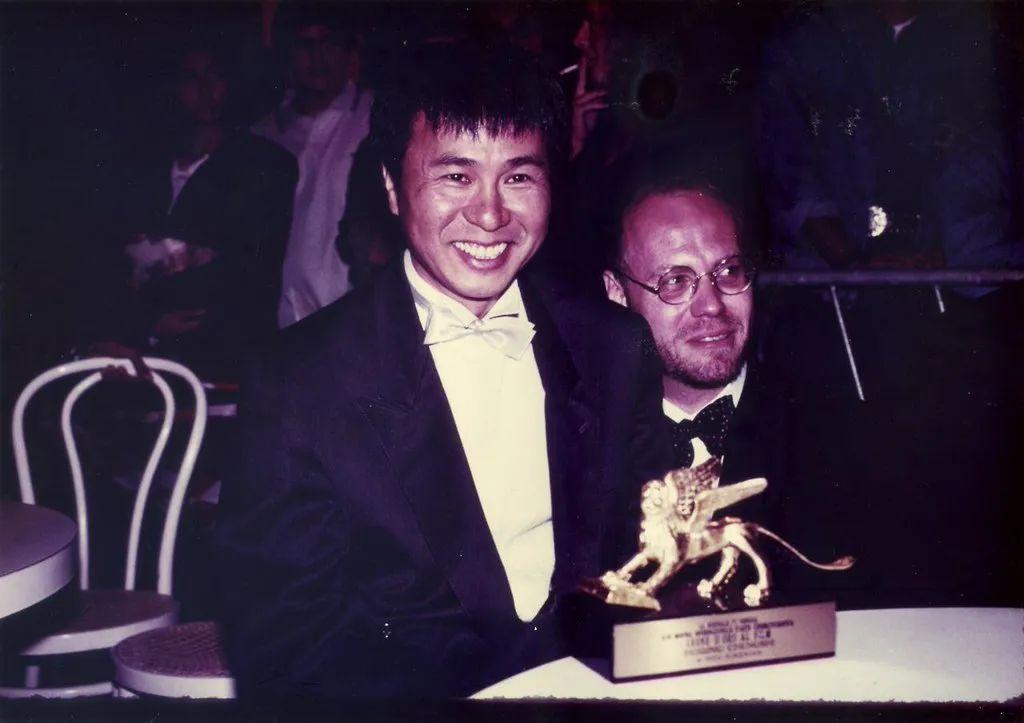

侯孝贤获金狮奖

香港电影的一个切面也不时现身:从罗卓瑶的《诱僧》到陈果的《榴莲飘飘》再到新世纪后杜琪峰和韦家辉的首部《神探》,这些大概会被认为是“B级片”的作品,正如香港自身,似乎回应了达内所说的“轻盈”。

《榴莲飘飘》(2000)

21世纪初,电影节也很快接纳了贾樟柯的作品,而《色,戒》夺得金狮则是李安国际性成功的一部分(两年前李安已经凭借《断背山》拿下过金狮);选片中甚至还反映了2010年代后中国电影与好莱坞短暂的调情期。

在2016年维伦纽瓦入围主竞赛的《降临》中,当艾米·亚当斯饰演的语言学家说出那两句蹩脚的中文时,我们似乎一睹了政治与价值观和解的可能性。

《降临》(2016)

这种可能性,如今似乎已经被证明是昙花一现,而华语片曾经的辉煌也逐渐成为了一种怀旧的话语。

恐怕不需要再反复质问,为什么如今欧洲电影节中的华语片越来越少了。

唯一能确定的是,我们得回到疫情前的2019年,才能看到三大电影节中华语片齐放的景象,但危险似乎已经被埋下。

那段时期出现在威尼斯电影节主竞赛的华语片,包括2017年文晏的《嘉年华》,2019年娄烨的《兰心大剧院》,一部纪录片,以及2019年杨凡导演的动画《继园台七号》,其中只有杨凡斩获一座最佳编剧奖。

四部影片摆在一起,似乎代表了华语电影如今的四个面:《嘉年华》是一部混搭了“第六代”导演所谓纪实风格和欧洲电影节喜爱的议题社会片(如比利时的达内兄弟的电影)两种形态的作品,辅以结尾为过审而添加的文字,它是目前国内所谓“独立电影”所能看到的最典型形态。

《兰心大剧院》则是“第六代”导演的类型化尝试,他们走出地下的范畴,向体制妥协,却无法再如早期作品一般引发震动,往往连正常定档都成问题;相反,纪录片导演则停留在了地下。

《兰心大剧院》(2019)

而相比之下,杨凡的作品看上去则像是从另一个星球拍出来的,即便它依旧走在王家卫曾走过的追忆似水年华的怀旧道路上。

走向“现实”的路

POST WAVE FILM

如果要把电影拉出一条“现实到抽象”的两极,华语电影恐怕偏爱走向“现实”。但这个“现实”意味着什么?

我们甚至可以说,“纪录片”是中国电影的理想形态(我们最著名的“地下电影人”们的确多为纪录片工作者),但这句话又是矛盾的,因为现实与理想搭不上关系。

但目前的现状便是,只要一部作品看上去离“现实”越接近,影片就会越容易获得褒奖,同时也越容易“越界”:这是一个极危险的二元,也是我们期待电影人早日能够跳出的,去抵达塞尔日·达内所说的“轻盈”。

《小武》(1998)

的确,现实急需被记录,但在这么做的同时,电影人们或许遗忘了是什么让电影成为了电影。

如果说八十年代末到九十年代的华语电影在欧洲电影节大放异彩,那是因为外国电影界似乎发现了新大陆,这些影片一边满足了其东方主义幻想,另一方面也确实让其看到了遥远国度的“现实”,但往往是被符号化,装饰化过的现实。

《大红灯笼高高挂》(1991)

张艺谋导演的《大红灯笼高高挂》受到热捧,但如今看来这部电影虽然在美学上代表了张艺谋的极高水准,但已然稍显僵硬。影片想要批判僵化的社会环境,反过来却也同时让片中的女演员变得一样如同提线木偶。

反而是几年后当代背景的《有话好好说》更加灵动轻快,如同一阵清风,展示电影技巧性的同时又不失社会批判性,也拥有了真正的人物。

《有话好好说》(1997)

但它在当年却遭到了外媒的冷遇(在被戛纳拒绝后,马可·穆勒用“外交手段”把它带到了威尼斯)。

事实是,如果现实是需要被拍摄的,那是因为我们的电影在一个极端中匮乏现实,对此贾樟柯、娄烨等“第六代”导演的早期作品做出了强有力的对应,但他们的“现实主义”如今已变成了一种可以被教授,被模仿的“风格”。

当“现实主义”成为了技巧,而不是一种理念,会诞生一些怎样的作品?

《嘉年华》正是最典型的范本,一部伪装在“现实主义”“风格”底下的犯罪片,尽管它所叙述的主题是重要的。

影片上映的同年,“红黄蓝幼儿园”虐童事件震惊全国,而影片讲述的同样是一个不存在悬念的悲剧,一切在影片开场中酒店女前台小米(文淇)的注视下早已水落石出。

《嘉年华》(2017)

但因为“现实的逻辑是残酷的”,这个真相对于影片来说只是一连串的细节而已,被拆散被曲解,变成绑架片中人物的证据。

影片刻奇的剧作建构和纪录片式的影像风格难舍难分,于是它们各自的意义被互相抵消:什么都无法被看到。

它不是也不该是一部罪案片,但它似乎只有在这种类型的搀扶下才能喘息前行,而侦探能做的却几乎为零。

事实上,导演铺设故事的技巧十分精湛,不断将人物的生活细节重新洗为悬念以推进故事:

我们看到监控视频中的证据早已被主角拍下,但恶毒的故事被恶毒的悬念包裹,悬念将真相变成了一个必须被拉长压榨到极限的弹簧,因此人尽皆知的事必须痛苦地在影片中绕圈子。

人们说:因为现实就是这样,但这是一个毫无意义的挡箭牌,电影失败了,残酷的法则(又一次)胜利了,因此影片便轻易地被冠以“现实主义”的称号。

但它于此无关,现实主义是爱(如果我们还要坚守安德烈·巴赞带给它的最原始定义的话),是逃逸与不稳定性,而非在既定的秩序中做着苦情的“观察”。

安德烈·巴赞

即便影片(和观众)从事件的一开始就知道结果,也只能无用功地在真相周围东张西望,像一台监控一般凝视着人物。

因此,毫无疑问地,每个人物都成为了某种人物典型的陈词滥调,但这些人物的“真实”并不带来生命,而只是一群刻板印象的集合。

影片的残酷性在于它让片中的人物与观众一起“见世面”,但唯一的结局变成了遗忘,指向现实中这些事件的遗忘。

即便影片中玛丽莲·梦露的巨型雕像作为全片反复出现的符号提供了一定的升华,也无法遮盖这种苍白。

堡垒与“轻盈”的可能性

POST WAVE FILM

正如田壮壮导演在近期的采访中所言,我们生活的现实的确很丰富很具体,有时令人感动甚至催泪。

但对于电影来说,这还不够:一部电影要做的并不仅仅是引发观众对自身经验的共情,一部电影需要抵达一些“超现实”,走向一些高于现实的,难以去定义的启发。

当这位导演看着桌上的卓别林像,我们的确想到那才是真正意义上的现实主义。

如果说在《兰心大剧院》中,娄烨所做的抽象(黑白摄影,戏中戏辅以碟中谍式的类型结构)还仅仅只是散发出了氛围,杨凡这部关于香港记忆的动画则彻底变成了一个梦境,即便整体的效果还是有些一厢情愿——

《继园台七号》的确是如今华语电影中的稀罕品。

《继园台七号》(2019)

影片最特殊的风格化并不在于其邪典式的情欲表达,对文学和电影史的情怀以及旧时代历史符号的罗列叠加,而是在于其变化的速度:一切画面似乎都被微妙地放慢,但又不至于变得完全静止。

这几乎是安迪·沃霍尔在他的《银幕测试》(Screen Test)、《沉睡》(Sleep)等极简主义实验作品中采取的思路,通过将24帧每秒录制的画面以16帧每秒的速度放映。

于是,看似只是被摄影机拍下的现实以及人与物,瞬间不再如真实时间中那般运动、呼吸和心跳,即便是一张看似静止的人脸或者一座完全静止的大厦,似乎也在这种速度中展示出微妙的动态与隐藏的情感——这就是抽象化,走向电影的幽暗小道。

《沉睡》(1964)

但杨凡的作品仍然能被纳入到“大时代”叙事的传统中,并没有完全逃离这其中的陈词滥调,真正理解沃霍尔那关于时间的真谛的,纵观当代中影史,或许只剩下蔡明亮。

在2020年之后,只有两部“华语片”入围了三大电影节的主竞赛单元,一部是蔡明亮的《日子》,另一部则是李睿珺的《隐入尘烟》(两部作品都在柏林首映),两部电影似乎都在讲某种“日子”的形态,但对此我们看到截然相反的方法论。

蔡明亮这部在泰国拍摄的新片远非他最好的作品,但我们依旧看到了导演镜头中极致的孤独。

他不做任何的诠释,没有任何的话语,他的目标是远离一切的“身份”,前往只属于自己的时间,拍摄自己所爱的事物。

《日子》(2020)

当然,无论哪一种的叙事都给观众提供了一种看待世界的方式,这种多元性是必要的,而存在于蔡明亮自身的“轻盈”,显然让人羡慕。

华语电影面对的堡垒虽有很多,这无须多言,但正如塞尔日·达内所说,也许,唯有轻盈才能让我们在夹缝中生存。

不是你的圈子,不要强进

国内电影发展已经被固化在一个圈子里,想挣钱必须要正义,美满结局。殊不知电影魅力在于思维的发散,揭露真实,引人发省,脑洞大开。

中国应该设一个正能量电影节,能获奖,都是中国电影